| 不同湍流强度下煤粉颗粒群着火及燃烧特性的光学诊断研究 |

| |

| 引用本文: | 祁胜, 刘丝雨, 辛世荣, 何勇, 刘颖祖, 王智化. 不同湍流强度下煤粉颗粒群着火及燃烧特性的光学诊断研究[J]. 实验流体力学, 2020, 34(3): 61-69. doi: 10.11729/syltlx20200033 |

| |

| 作者姓名: | 祁胜 刘丝雨 辛世荣 何勇 刘颖祖 王智化 |

| |

| 作者单位: | 浙江大学 能源清洁利用国家重点实验室, 杭州 310027 |

| |

| 摘 要: |

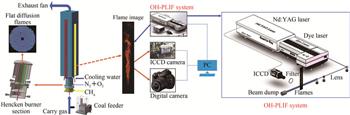

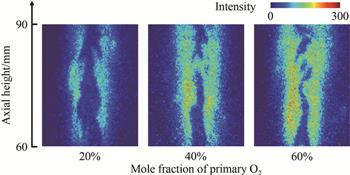

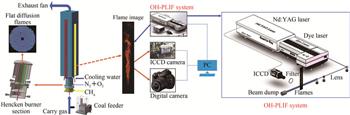

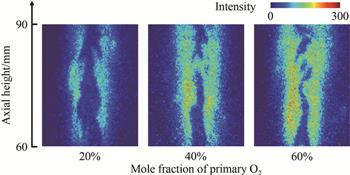

利用Hencken型平面火焰燃烧器搭建携带流反应系统,研究了不同湍流强度下煤粉颗粒群的着火及燃烧特性。煤粉被一次风送入温度、氧含量(本文所称"氧含量"是指氧的摩尔分数,mole fraction)可调节的高温烟气中形成稳定的射流火焰,利用OH平面激光诱导荧光技术(OH-Planar Laser-Induced Fluorescence,OH-PLIF)观测煤粉射流火焰着火、群燃等阶段的瞬态结构,基于对火焰图像的处理探究煤粉颗粒群的着火及燃烧特性。OH-PLIF的测量结果表明,在煤粉射流火焰的上游,射流外围区域的煤粉首先发生脱挥发分并着火,外围已燃的煤粉释放出大量热量并不断向射流内部传递,促进了射流内部区域煤粉颗粒群挥发分的析出。在高速一次风的卷吸及扰动作用下,析出的挥发分与氧之间不断扩散、混合,燃烧的OH锋面逐渐向射流中心区域延伸并连接成片,出现挥发分群燃火焰。实验结果表明:层流状态下,煤粉射流火焰窄而明亮;随着一次风湍流强度的增强,射流中煤粉颗粒的扩散运动变得剧烈,火焰形态发生变化,着火距离显著缩短。本文定量地研究了不同湍流强度下背景烟气温度(1200~1700 K)、烟气氧含量(10%~30%)以及一次风氧含量(5%~45%)对煤粉颗粒群着火延迟的影响规律。随着背景烟气温度、送风氧含量的升高,着火延迟时间逐渐缩短,但存在阈值现象,一旦背景烟气温度或送风氧含量超出某一阈值,其对煤粉颗粒群着火延迟的影响变弱,控制煤粉颗粒群着火行为的主导因素随之发生改变。

|

| 关 键 词: | 煤粉颗粒群 着火 燃烧 湍流火焰结构 OH-PLIF |

| 收稿时间: | 2020-03-09 |

| 修稿时间: | 2020-04-01 |

| 本文献已被 万方数据 等数据库收录! |

| 点击此处可从《实验流体力学》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《实验流体力学》下载全文 |

|